執筆者紹介

土山 青華

2024年にメンバーズへ新卒入社。

全社横断マーケティング部門にて、自社サイトのコンテンツマーケティングチームでディレクターを務めています。

今後も読者の皆さまにとって分かりやすく、実践に役立つ情報発信を目指してまいります。

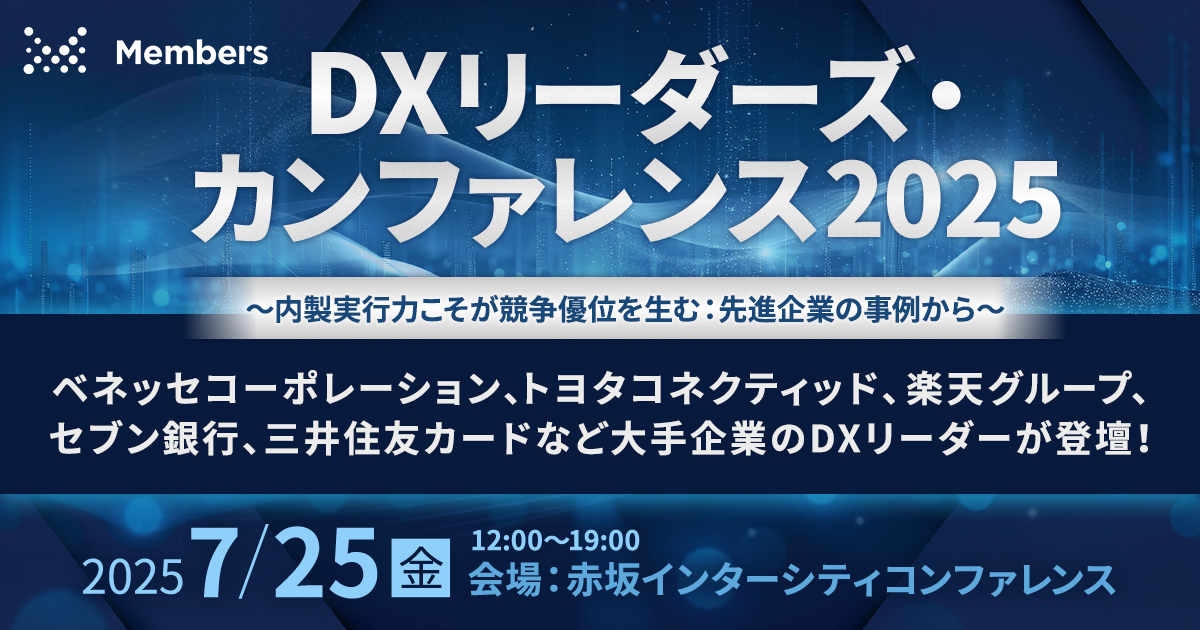

今回のカンファレンスは、「内製実行力こそが競争優位を生む:先進企業の事例から」をテーマに、企業がDXを推進する上で直面する課題や、DXを通じた組織・事業変革の推進に焦点を当ており、国内の大手企業のDX推進担当者にご登壇いただきました。

会場に入ると、当社の専門カンパニーのなかでもDX支援に特化した8つの専門カンパニーによるブースが並び、それぞれの支援内容や事例が書かれたパネルが展示されていました。

展示パネルの前で立ち止まり、熱心に話を聞く来場者の姿も見られました!

会場では、当社の30周年ロゴをあしらったクッキーや、ソーシャルアートジャパン(SAJ)のユニークなデザインが施された紙コップで飲み物が提供されるなど、趣向を凝らした特別な演出が施され、賑やかな雰囲気に包まれていました。

カンファレンスは、キーノートセッションからスタート!

キーノートセッションには、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社の池照 直樹氏、株式会社メンバーズ代表取締役 兼 社長執行役員である髙野 明彦が登壇。メンバーズが実施した「攻めのDX実態調査2025」もとに、大手企業のDX推進における「経営と現場の認識ギャップ」、「DX人材の不足」「外部委託との連携」の3つを主要な課題として解説しました。

池照氏は、「経営と現場の認識ギャップ」について、落とし込み不足や丸投げ文化から生じると説明。また、人材確保が困難な現状を踏まえ、実行可能な戦略立案と、外部パートナーを「仲間」として取り込む協業の重要性について話されました。

続いてのセッションには、株式会社ベネッセコーポレーションの橋本 英知氏が登壇。DX推進のステップとして、社内利用からユースケースを創出し、業務効率化を経て、最終的に顧客向けサービス提供へとつなげるプロセスを解説しました。

特に、生成AIやツールの進化が人のパフォーマンスを向上させること、そして内製化によって課題認識の解像度が高まることの重要性について、深く語っているのが印象的でした。

次に登壇したのは、トヨタコネクティッド株式会社の山本 玄人氏です。従業員のAIモラル向上と、AIを戦略的パートナーと位置付ける活動を中心に、生成AI活用の方針策定、ルール更新、そして内製化したトレーニングとアンバサダー配置による全社的なAIリテラシー向上推進について説明しました。

3つめのセッションには、パナソニック株式会社の富岡 広通氏が登壇。当社のマーケティングDX本部 本部長の永松 拓土がファシリテーターを務めました。このセッションでは、本質的なマーケティングや、現場リーダーが変革を進める上で直面する課題や壁について活発な議論が交わされました。特に、生成AIの活用が知識面での人材不足を解消し、DX推進の構造を大きく変える可能性についても言及しました。

続いて、楽天グループ株式会社の板垣 彩子氏と上田 涼裕氏が登壇。UXデザインは単なる見た目ではなく、ユーザーの体験すべてを設計することと定義し、多種多様なサービスのなかで「楽天らしさ」の一貫性を確保することが課題である述べました。

5つめのセッションには、株式会社セブン銀行の相原 貴行氏が登壇。相原氏が所属しているITデザイン室が部署を横断し、UI更新にかかる膨大な工数や品質重視の課題にどのように取り組んでいるかを紹介しました。

DX推進のポイントは、「つくりかた」に焦点を当て、アジャイルな手法で「早く、安く、柔軟に失敗できる仕組み」を追求していくこと。さらに、社員が心理的安全性を感じながら自律的に行動できるようなチームビルディングこそが、DX推進の鍵であると強調しました。

最後のセッションには、三井住友カード株式会社の佐々木 丈也氏が登壇し、当社の専務執行役員 CSV本部 本部長 兼 脱炭素DXカンパニー社長の西澤 直樹がファシリテーターを務めました。「アジャイル組織」をテーマに、組織体制の硬直化、決裁権の集中、サイロ化といった課題を指摘しました。

佐々木氏は、これらの課題に対し、顧客を中心としたアジャイル組織への変革と、現場への権限委譲による迅速な意思決定を推進していると解説。さらに、組織を横断した体制とコミュニケーション頻度の増加を通じて、顧客価値を軸とした議論を促進していると語りました。

セッション全体を通して、DXの成功には内製実行力の強化とAIの戦略的な活用、組織構造や文化の変革、伴走するパートナーの活用が不可欠である点が共通認識として示されました。

今回のカンファレンスでは、セッションに加えて、発表者が特定の業界やテーマについて議論を交わす「ラウンドテーブル」も開催されました。

「金融業界におけるDX人材の確保と育成」をテーマにおこなわれた回では、モデレーターを務めた、一般社団法人 共同通信の橋本氏が冒頭、真のDXは、アプリ導入に留まらない抜本的な業務・ビジネスモデル変革にあると強調したうえで、株式会社みずほ銀行 宇井 昭如氏、株式会社西日本シティ銀行 吉村 剛氏、株式会社SBI新生銀行 松永 美生氏が、それぞれの立場から銀行内でのDXの取り組みについて解説しました。

質疑応答では、「AIの普及によって無駄な仕事はなくなるのでは」と語る宇井氏の見解や、株式会社西日本シティ銀行の数百人規模の業務改革エピソードなど、具体的な事例が次々に飛び出しました。

最後のラウンドテーブルのテーマは、生成AIが組織にどのように定着し、変革を生み出していくか。そんな問いに向き合ったセッションには、日本ハム株式会社の藤本 芳人氏、株式会社NTTドコモの頭川 裕紀氏、トヨタコネクティッド株式会社の今枝 龍之介氏が登壇。満席の会場で、それぞれの現場におけるリアルな取り組みが語られました。生成AIの導入が進んでいるものの、期待以上の成果を出している企業がわずか10%に留まる現状のなかで、社内で生成AIを浸透させるための取り組み、人材育成のポイントについて議論されました。

特に印象的だったのは日本ハム株式会社のAIを活用したGC分析をもとにメニュー開発をおこなった事例です。藤本氏は、販売好調という結果も得られたことから、生成AIを活用することで、潜在ニーズやインサイトの深掘りが可能になると話しました。

今回のカンファレンスは、おかげさまで多くのお客さまにご来場いただき、大盛況のうちに幕を閉じることができました。

参加者の皆さんが笑顔で交流し、熱心にセッションに耳を傾ける姿を多く拝見しました。ご参加いただけなかった皆さまにも、当日の熱気と学びが少しでも伝われば幸いです。

土山 青華

2024年にメンバーズへ新卒入社。

全社横断マーケティング部門にて、自社サイトのコンテンツマーケティングチームでディレクターを務めています。

今後も読者の皆さまにとって分かりやすく、実践に役立つ情報発信を目指してまいります。