執筆者紹介

株式会社メンバーズ

「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。

DXプロジェクトの停滞は、単なるスキル不足やリソース不足だけでは説明できません。現場では、「人材は確保しているのにプロジェクトが進まない」「手戻りや遅延が多く、成果に結びつかない」といった悩みが頻繁に聞かれます。こうした停滞の背景には、契約の選び方がプロジェクトの特性と噛み合っていないという課題があります。

要件が固まりにくく、途中での方向転換が前提となるDXプロジェクトでは、「業務委託(請負)で成果物をあらかじめ明確に定義する」「派遣契約で必要人員をとりあえず確保する」といったアプローチでは限界があります。しなやかな対応が求められるフェーズに適応できず、進行を妨げるケースも少なくありません。

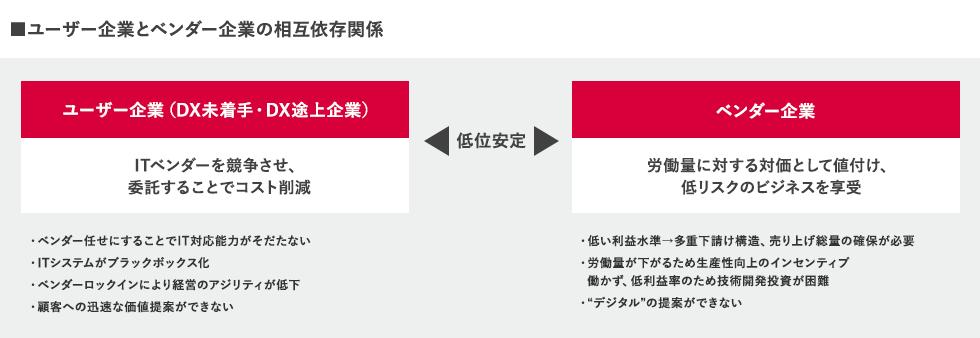

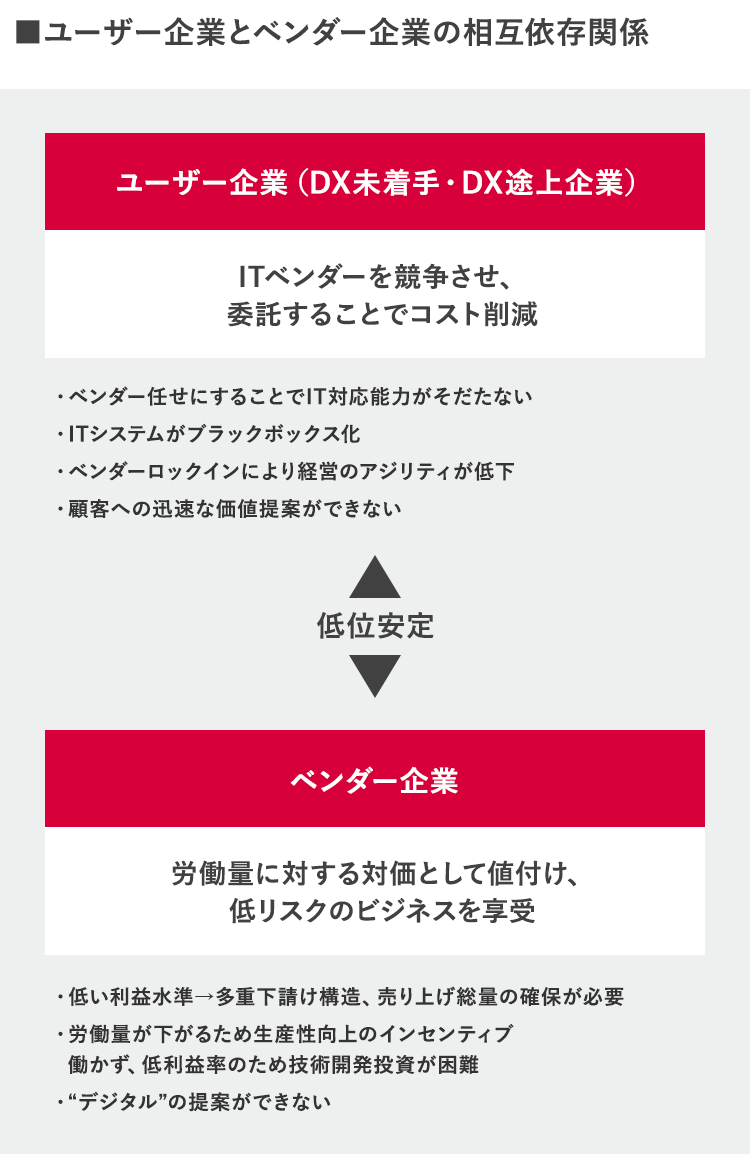

経済産業省の「DXレポート2.1」でも、こうした構造的な課題が指摘されています。ユーザー企業はコスト削減を目的にIT業務を外注し、ベンダー企業はリスクの低い受託契約を繰り返す。これが、両者の低位安定の関係として固定され、変化への対応力や新たな価値創出への挑戦を失い、DXを推進する力そのものが失われてしまうのです。

DXを前に進めるためには、人員の確保が主眼ではなく、どんなスキルを持つ人材を、どの契約形態で、どのような責任分担で参画させるか。つまり、契約と組織のあり方を見直す視点が問われます。

プロジェクトにおける主な契約形態には、業務委託(請負)、準委任、派遣があります。これらの契約形態は、成果物の納品を目的とする契約、業務の遂行そのものに対する契約、労働力の提供を前提とする契約といった点が異なります。

経済産業省の「DXレポート2.2」では、2.1で指摘された低位安定の構造に加えて、個社レベルでの行動変革の必要性が明確に提言されています。特に、DXを加速するためには、「デジタルを効率化の手段にとどめず、収益向上に向けて全社で取り組むこと」、そして「ビジョン・戦略だけでなく、行動指針を伴って全社一体で進めること」の重要性が強調されています。

このような方針が必要とされる背景には、「人月単価ありき」の調達慣習や、業務委託や派遣によって場当たり的に人材を補うような手法が、主体的に動ける人材の確保を難しくし、スキルやナレッジの蓄積を妨げる構造を生んでいる現状があります。結果として、変化に対応できないチームが組織内に定着し、DXの本質的な推進力を失うリスクが高まるのです。

DXプロジェクトにおいて、業務委託(請負)・準委任・派遣のどれを選ぶべきか判断に迷うのは当然のことです。それぞれの契約形態には、法的な定義・責任の所在・指揮命令権・費用構造の違いがあり、得意とする業務も異なります。DXとの相性という観点で基本的な違いを比較してみましょう。

| 観点 | 業務委託(請負) | 準委任 | 派遣 |

| 契約の目的 | 成果物の完成 | 業務遂行(プロセスへの対価) | 労働力の提供 |

| 指揮命令権の所在 | なし(業務遂行はベンダーの裁量) | なし(善管注意義務を負うが主体的に業務を遂行) | 派遣先企業にあり |

| 責任の所在 | 成果物に対する完成責任 | 善管注意義務。成果保証はしない | 実質的には限定的。業務結果への直接責任はなし |

| 要件変更への対応力 | 低い(契約変更が都度必要) | 高い(柔軟に業務内容を調整できる) | 限定的(契約範囲外の業務は指示できない) |

| DXとの親和性 | △(仕様が固まっているフェーズに限れば有効) | ◎(不確実性・アジャイル型プロジェクトに最適) | ×〜△(主体性が求められるDXには不向きなことも。法的制限があり柔軟性に乏しい) |

業務委託(請負)は、成果物の仕様が明確な開発フェーズや単体業務では有効です。ただし、DXのように要件の変更や方向転換が前提となるプロジェクトでは、早期に契約の見直しが必要となる場面も多く見られます。

一方、準委任契約は、業務遂行そのものに対して報酬が支払われるため、変化対応が求められるDXとの親和性が高い契約形態です。特に、チームで協働しながら進めるアジャイル開発や、ユーザーとベンダーが共創するプロジェクトでは、実務に即した運用がしやすい傾向にあります。

派遣契約は、明確な指揮命令系統のもとでおこなう定型業務に適しています。ただし、法的な制約が多く、役割の可変性やチーム連携が求められるDXプロジェクトでは使いづらい局面もあります。

内閣官房の「アジャイル開発実践ガイドブック」やデジタル庁の調達改革検討資料でも、変化の激しいプロジェクトでは準委任契約を基本とするという考え方が示されています。

DXに適した契約形態の選び方が整理できたとしても、それが実際の現場で正しく機能するとは限りません。契約の選定ミスや、調達部門と現場との連携不全により、契約がチームの動きを縛るケースは少なくありません。契約と現場運用の不整合についてほりさげます。

多くの企業で、契約形態がプロジェクトの進め方や現場の実態に合っておらず、次のような問題が生じています。

DXのように、正解が最初から決まっていないプロジェクトでは、こうした契約の硬直性が価値創出の足かせになります。決定事項を粛々と遂行するだけでは、不確定な時代で成果を創出するのは困難です。

もうひとつ見逃せないのが、調達部門と現場との評価軸のギャップです。調達部門では、コストや人月単価といった定量的な要素が重視されがちです。その結果、スキルセットや契約形態の妥当性といった、実務とのフィット感は後回しになる傾向があります。

一方で、現場が求めているのは、目の前の課題にフットワーク軽く対応し、自ら動ける人材。役割を待つのではなく、状況に応じて行動できる存在です。この評価軸のすれ違いが解消されないままでは、調達されるのは空いている人材。これでは、目の前の埋め合わせはできても、プロジェクトの推進力にはなりません。

人材が定着しなければ、業務はどんどん属人的・断続的なものになっていきます。こうしてミスマッチが積み重なることで、業務の枠組みだけでなく、人材の関わり方や働き方までをも固定されてしまいます。そうなれば、組織内での学習や改善も進みにくくなります。そして、いつの間にか、人はいるのに動かない。期待した成果が出ない。冒頭に挙げたような静かな炎上が始まってしまいます。

DXプロジェクトに求められているのは、契約を調達手段ではなく、プロジェクトの一部として再構成することです。実務でも導入が進む準委任契約の活用を中心に、IPA(情報処理推進機構)が提示するモデル契約を参考にした実行体を整理します。

DXは、計画通りに進む前提ではなく、常に仕様や方針が見直されながら進行する探索型の性格を持っています。このようなプロジェクト環境では、業務の成果物やゴールを厳密に定める請負契約では、進行のたびに契約変更が必要となり、かえってフットワークを失いかねません。

一方、準委任契約であれば、業務遂行そのものに対して対価が支払われるため、変化を前提としたプロジェクトにフィットします。特にアジャイルのように、ユーザーとベンダーが一体となって試行錯誤を繰り返す開発では、準委任契約がその運用思想と親和性の高い契約形態となります。

IPAの「アジャイル開発版 モデル契約書」では、従来の工程分割型の契約ではなく、スプリント単位で業務を進める構造に対応したあり方が示されています。同機構は経済産業省所管の公的機関であり、IT・DX推進のためのガイドラインや契約モデルの整備を担っており、特に企業や行政機関がシステム開発をおこなう際の実務的な指針として広く活用されています。

| スプリントの範囲 | 契約形態 | 備考 |

| バックログ作成・調整 | 準委任 | 要件整理フェーズ、仕様未確定 |

| 各スプリント開発実行 | 準委任(一部請負併用も) | 成果物定義が明確な場合に限り請負も可能 |

| レビュー・改善提案 | 準委任 | 継続支援・フィードバック対応を含む |

また、プロダクトオーナー(PO)やスクラムマスター(SM)といった役割を契約のなかで明確に定義することが、アジャイル型契約運用の成功条件として挙げられています。DXプロジェクトでは、成果を「つくる」よりも成果を「探索し、見出す」ことが重要です。仕様を先に決めて任せる契約ではなく、仕様もともに見つけていける契約と組織の仕組みが欠かせません。

DXプロジェクトにおける契約形態の違いや、それが現場の推進力に与える影響、さらに準委任契約を軸としたあり方をほりさげてきました。不確実性の高いDXでは、人の数ではなく、人の動かし方が、そして契約と体制の組み立てが問われます。

契約は単なる調達の手段ではなく、プロジェクトの進め方や責任を定める見取り図です。特に、仮説検証・方向転換・継続的な改善が求められるDXプロジェクトでは、以下のような組み合わせが有効です。

先進的な開発現場では、準委任契約を土台としたアジャイル開発が定着しつつあり、プロダクトオーナーのアサインやナレッジ共有、評価基準の明確化など、契約運用全体の見直しが進んでいます。契約と体制を見直すことから、DXはあらためて動き出します。

株式会社メンバーズ

「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」を掲げ、DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする、株式会社メンバーズです。